近日,中欧北京校区凹凸空间举办了“笔下生息”主题线上活动,邀请策展人房方和曾孝濂的爱徒余天一为《笔下生息——曾孝濂自然科学画展》进行了专业的“云导览”。 随后,曾孝濂先生和学者熊景明、读库主编张立宪温情连线,三位老友从命运的机缘、有趣的相识相交,谈到自然科学画的魅力、人生的选择与坚守,动人的讲述仿佛盛夏中清风徐来,令人豁然而舒朗。下文中节取了部分音频片段,也欢迎识别上图中二维码收看全程视频回放。 熊景明:曾孝濂的“命“来自读库00:0009:50 1991年,在香港中文大学中国研究服务中心工作的昆明人熊景明在学校遇到一位老乡——曾孝濂应邀来香港中文大学参与香港植物志的编撰。两人一见如故,开始了一段近30年的交情。熊景明深知“曾先生最不喜欢别人表扬他”,所以她决定从曾先生最喜欢的叔本华的一句话开始,讲一讲他命运的转折。 这句话是“不管命运如何降临,不可太高兴,也不必过分悲伤” 。年轻时的熊景明和曾孝濂经历过同样的事情——一向成绩优异却高考落榜。“那时我从早哭到晚,觉得太不公平了。但曾先生却以坦然的态度,走进了人生另外一个阶段。” 1958年,高考落榜的曾孝濂一度准备做工人,却意外被昆明植物研究所录用。从小爱画画的他因为画黑板报受到赏识,被调入植物分类研究室,自此跨入终生不渝的事业:画植物。 一年以后,命运来敲门,浩大的《中国植物志》工程启动,19岁的见习绘图员曾孝濂和其他近五百位植物学家、植物绘图员参与其中。那五年中,他带着浓厚的兴致,一笔一笔认真描绘,练就一手基本功。 五年后,《中国植物志》的编撰因文革忽然中断,曾孝濂再次迎来意外的机缘。1967年,他作为国务院组建的700人团队成员之一,被派到西南边陲的热带雨林中,执行寻找对抗疟疾有效的民间中草药等任务。 身处热带雨林中,一直在画标本的曾孝濂被造物主的鬼斧神工打动,开始领悟到科学画不仅要画得像、画得准确,更重要的是画得生动,表达植物的“神与魂”。 熊景明认为,是这五年让曾孝濂从一名绘图员升华为一位画家:“人人见到他的作品,都会受到某种感动,仿佛他和植物之间建立了某种心有灵犀一点通的关系。” 因为在西双版纳见到了许多鸟类,引发了曾孝濂的兴趣,他为了画鸟还曾专门去北京动物园,在一个小房子里住了8个月,白天看鸟,晚上画画,甚至专门去请教鸟类专家。他画出来的鸟,一样是栩栩如生。 绯胸鹦鹉 Psittacula alexandri

1991年,国家邮电局邮票印制所决定出一套杜鹃花邮票,物色到了曾孝濂。他把国家邮票视为“国家名片”,不敢怠慢,全力以赴。当年,他设计的《杜鹃花》一举获得最佳邮票设计奖。此后,曾孝濂先后受邀设计了9套花鸟主题邮票,是获得年度最佳邮票设计奖最多的画家,也是唯一获得政府间邮票印制者大会最佳连票奖的中国画家。 曾孝濂设计的《杉树》《君子兰》邮票,先后获得1992年、2000年年度最佳邮票奖。

尽管如此,作为画家的曾孝濂在大众当中仍是默默无闻。命运又派来了另一位使者——读库创始人张立宪。他被曾孝濂的画作打动,通过熊景明引荐联系到曾孝濂(在接下来老六的分享中,关于他们的相识印证了一个有趣的“社会学法则”)。随后,读库团队历时多年整理资料,将曾孝濂花类、鸟类画作百余幅集结成册,于2017年出版《云南花鸟》两卷,一经推出就受到了读者的喜爱。 书籍出版后,央视发现了曾孝濂,2018年,他登上《朗读者》接受董卿的访谈,分享了自己投身自然科学画的经历与感悟。 曾孝濂参加中央电视台《朗读者》节目,并朗诵贾平凹作品《落叶》片段。

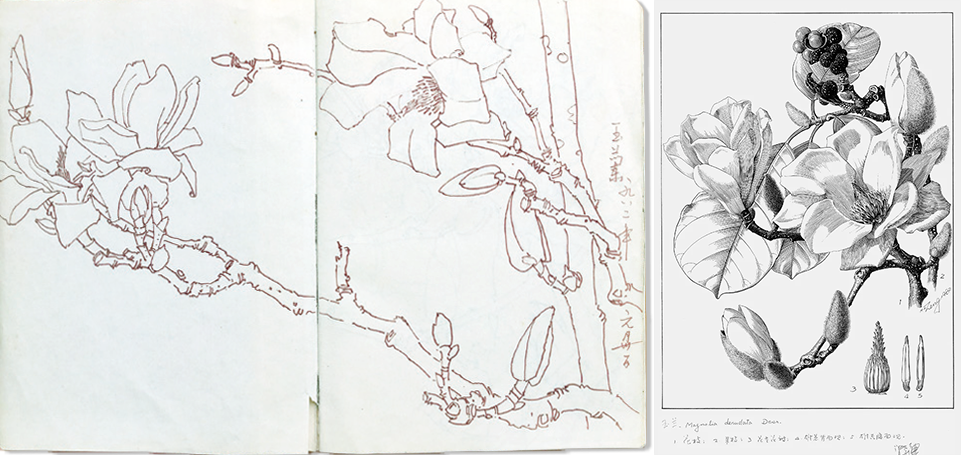

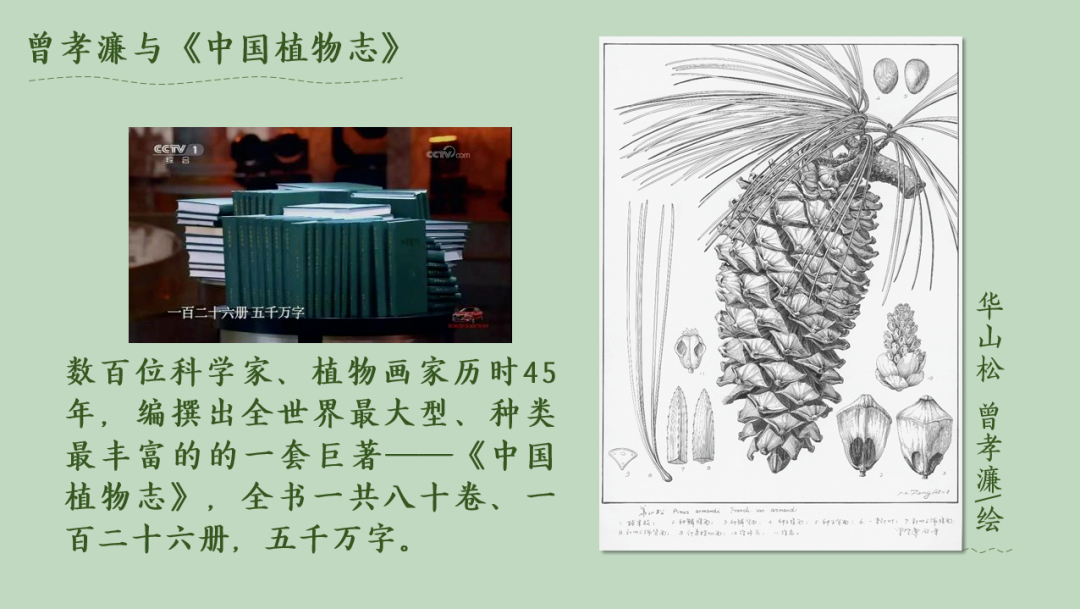

“打动观众的不仅仅是他的画,他好像是从另外一个时代走出来的人,那么谦和,那么诚恳。”熊景明说,“我替曾先生的一本画册写序言的时候,想都不想,描述他的四个字就出现了,那就是——谦谦君子。” 其实命运不只会来敲一个人的门,最后要看这个人是不是有所准备。曾先生就是每一次命运来敲门的时候,他已经有了准备的人,所以才会迎来一次又一次人生的升华。 但最让我们感叹和佩服的是他的宠辱不惊,在任何情况下都坚持自己,知道自己要干什么,知道自己的方向。 曾孝濂×张立宪:一部历时N年出版的画作集来自读库00:0016:18 十几年前,读库创始人张立宪起意做自然类的绘画出版物。那时国内出版界多在出版欧美举世公认的大师作品,没有版税,成本低,受众认可度也高。但老六毕竟是老六,他想的是:“这些书已经出得很多了,我们应该先把时间和精力用来挖掘本土画家并推荐给读者。” 张立宪是先看到画,再知道这些画的作者是曾孝濂。为找到曾孝濂,他在心里列了一个六人名单——因为笃信一条社会学法则:在全世界最多只需要转六个人就可以找到你想找的那个人。 看到曾孝濂的简历上显示是昆明人,他想到了曾为《读库》撰稿的学者、作家熊景明,这是他的第一备选人。没想到一个电话过去,熊景明回复道:“中国我就认识一个画家,就是曾孝濂。”而在给曾孝濂的邮件里,熊景明写道:“如果在中国出你的作品,那么最合适的人就是老六。” 画家和出版人终于见面了。张立宪说:“我第一次去曾老师家拜访的时候,就觉得我俩虽然年龄相差很大,但在审美趣味上、在三观上都有高度的共识,所以我觉得和这个老头儿就不需要多说什么了,我们好好把这个事情做下去就好了。” 没想到,从二人“一见如故”到《云南花鸟》正式出版,中间经历了过于漫长的过程,以至当事人们也记不清有六七年还是八九年了。 曾先生漫长的创作生涯里作品无数,读库团队花了不少时间进行收集和整理。“但最主要的阻碍还是出现在我这里。”张立宪坦言,“因为我想给曾老师的作品找到一个最棒的印刷和呈现方式,这个过程用了很长很长的时间。” 张立宪给读库团队树立了几个原则:第一是最好不用铜版纸来印,尽管这是最传统和常见的彩画出版方式,但他觉得铜版纸的质感并不能够完全呈现曾孝濂作品质朴天然的味道和力透纸背的感觉;第二是找色彩和细节还原度更高的印刷手段;另外,坚决不做成精装书。 “很多精装书拿在手里沉甸甸的,看起来都特别吃力,最后的归宿就是摆在书架上,没有人打开看。”张立宪希望这部作品就是给普罗大众看的,要方便传阅和翻阅。 他们找各种的纸张,尝试各种印刷手段,试了许多次。而在这个过程里,张立宪未曾汇报,曾孝濂也不曾询问催促,尽管中间有许多大出版社找上门,但仅凭两人口头上的君子协定,曾孝濂就拒绝了其他出版商,给了读库团队最大的信任和空间。 熊景明对于读库的品质自然是十分信任,但也忍不住问了几次进度,笑言“买的也不急,卖的也不急,就我这个挑扁担的急”。 2017年,《云南花鸟》套装终于出版,开本适中,读库采用了单面印刷,解说在画作背面,同时照顾读者的阅读感受和收藏需求。当时已经78岁的曾孝濂亲自攀楼而上到厂房四楼监印,赞赏所用纸张及印刷效果,“可媲美现日本版”。 这套书还在“2017书香昆明·好书评选系列活动”中被评为云南省“十大好书”,曾孝濂第一时间告诉张立宪:“这是六哥的劳动成果,我们一起分享。” 八十岁的曾孝濂和其他朋友一样,称呼张立宪“六哥”。回顾与这两位老友相交的故事,曾孝濂觉得都是缘分:“我们的心是神交,有什么事一说就理解,很坦诚,同意的、不同意的,我们都交流,非常随意和融洽。” 我这个人一辈子就是运气好,在该碰到谁的时候就碰到,有人缘,有事缘。很多事都是顺其自然,水到渠成。而这种偶然性好像是在必然性之中,缘是天给的,分是靠自己掌握的,缺一不可。 在张立宪看来,曾孝濂的“顺其自然”主要表现在除了绘画以外的事儿上。“我认识他的时候他已经70多岁了,还自己开着车到胡杨林里去画画。”熊景明也在《谦谦君子》一文中提到曾孝濂为了看胡杨林,“曾经在野地里蹲了一夜”。 “他好像觉得自己的生命太短了,所以要争分夺秒来画画,在这一方面他完全没有一切顺其自然的超脱态度,是非常严格和勤奋的。”张立宪把这也归于“命”:“就是老天爷一定要让他吃这碗饭吧。” 虽然从小爱画画,但曾孝濂觉得那只是“涂鸦”,而植物画有很强的科学性,所以他一进植物所就渴望跟老师学习。上世纪60年代,曾孝濂被送往广州植物所,寄望于由前辈指导学习植物插图绘制。但遗憾的是,这一次他不幸与“缘分”擦肩而过,在广州的三个月里他都没能见上老师,只好回到昆明发愤“补课”。 曾孝濂天天翻看描摹图书馆里的植物学杂志和书籍,一有空就去植物园里写生,反而不知不觉摸索出了自己的风格。“我学的水彩画是英国古典派的水彩画,线条是学的德国版画的线条,但我不知道别人怎么画,就是自己‘瞎画’,用自己的工具、纸张和颜料不断实验。”到最后,不用方法的曾孝濂反而有了办法:“到一定的时候,丢开定式程序,你就是你自己。” 读库团队在编辑出版《云南花鸟》的过程中,发现了几乎成千上万的速写和素描,都是曾孝濂的练习。他说:“如果只看标本的话,标本压干了以后没有生命和颜色,要画得活,必须要到植物园写生,这对工作帮助很大。” 曾孝濂速写本上的玉兰(1982年),与收入《云南植物志》的玉兰插图。

“看了这些扎实的基础工作,你就会明白后来曾老师那些‘华美的乐章’是如何谱写成功的。” 于是,张立宪提议以读库经典的Notebook形式,呈现曾孝濂艺术生涯中积累的速写和素描,供生物绘画爱好者观摩学习。“如果他们喜欢描画大自然,就可以在曾老师的画旁边继续画。” 熊景明和曾孝濂对他的提议一如既往地无条件支持。熊景明说:“反正六哥就是慧眼。”曾孝濂说:“反正六哥要做的事儿我都支持。” 他希望,借这个笔记本也能让喜欢画生物绘画的年轻人懂得写生的重要性。 即便是比对照片作画,曾孝濂也只画自己拍的植物,不画自己没有亲眼看到过的植物:“如果没有看见它原初的自然状态,没有感觉到每一种植物的生命趋势,你画不出那种感觉。” 写生时,曾孝濂会连续观察植物、动物的行为:“它们为什么会长成这样?其实它们互相之间抢夺阳光,抢夺水分,抢夺土地,为了竞争会有很多的招数,所以得到实地看,特别是还要到野外去看,这个环节是现在做得不够的。” 遇到美丽的花草,曾孝濂会流露出孩童的兴奋,他认为花是种子植物渴望生存和繁衍进化出来的“最狂热、最绚丽、最奇妙的表现形态”。也许正是由于他对植物世界的丰富、磅礴与浩渺充满热情与尊重,才描绘出了那些丰富而磅礴的生命力。 大树杜鹃 Rhododendron giganteum

紫毛兜兰 Paphiopedilum villosum

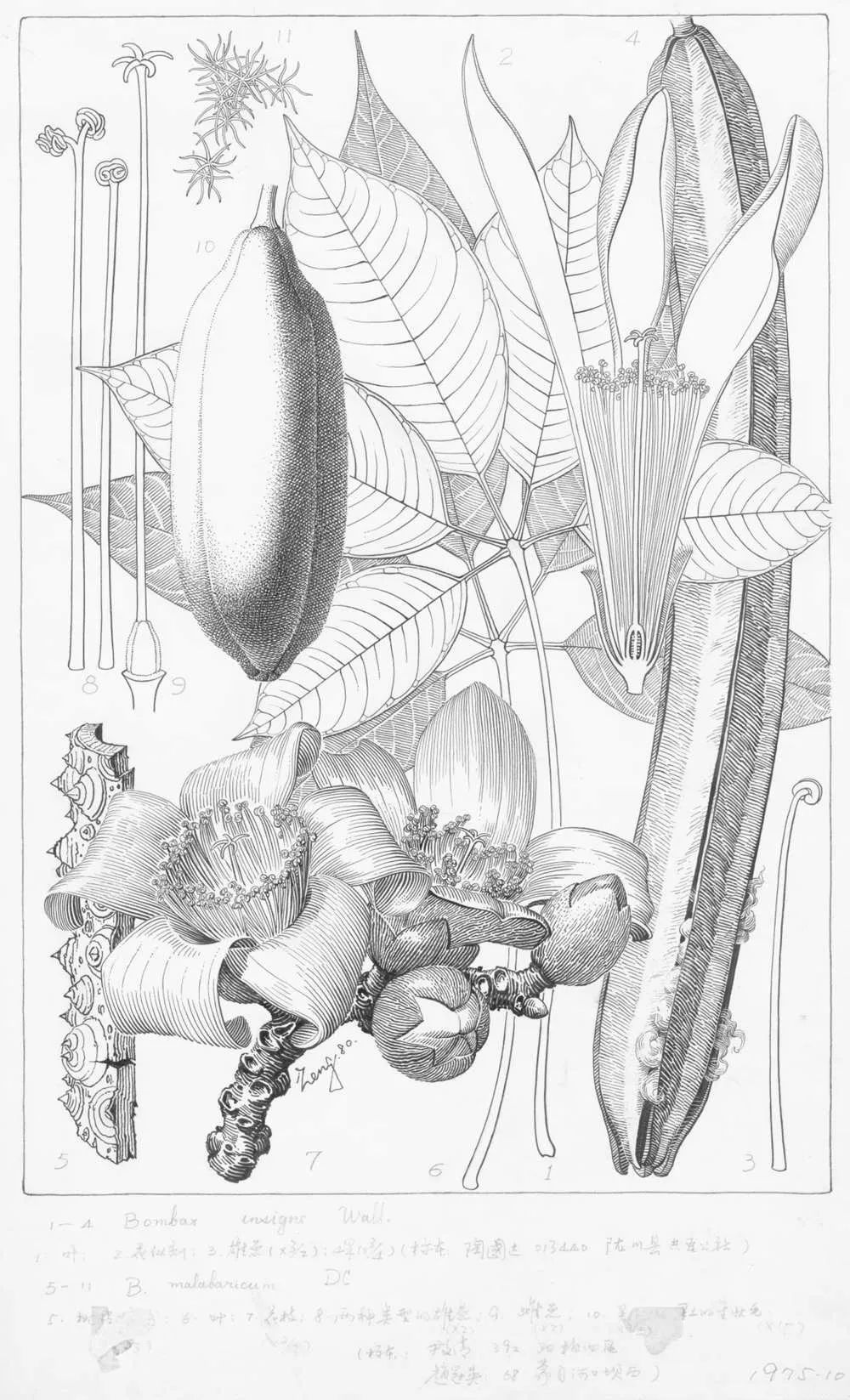

在这场“云对话”中,曾孝濂也花了很长时间去讲述生物画的起源、发展与原则。如果用一句话来梳理概括,他觉得这是“最动人的科学,最严谨的绘画”。 “必须严格遵循植物分类学、植物形态学、植物生态学的基本原理,几个雄蕊就是几个雄蕊,雌蕊是两叉还是三叉,都不能随意画。”曾孝濂把这叫作“抠”。虽然主流画家一说到生物画往往头疼甚至摇头,觉得“不艺术”,但曾孝濂认为,从文艺复兴巨匠达·芬奇,到美国写实主义代表画家鲍勃·鲁斯,都强调复原自然,生物画正是采用写实主义的艺术手法,反映大自然原本的面貌。 “墨线图是现代科学画发表新物种的一种规范作图,通过它来表现植物整体以及各个部分的特征。曾孝濂老师这幅墨线图表现的是长果木棉和木棉两种植物,绘制了它的叶片、果实、花,以及不同形态的雄蕊、雌蕊、毛等。在绘制木棉花时他采用了平行线的技法,来表现花瓣上的自然褶皱,而用比较粗的线条去表现枝条的粗粝感,与花的细腻形成了鲜明对比。”

而随着各类植物志的完成,生物画开始从科研院校、学科专著里走到了大众当中,成为大众喜闻乐见的一种艺术形式。一位中学生物老师曾经送给曾孝濂一本特殊的“植物志”——他带同学们一起绘制了学校周围的植物。 老先生十分乐见于此,并在不同的场合呼吁大家拿起画笔,投入到这个“老少皆宜、没有门槛、没有门派”的大众艺术里来,把大自然的清新气息带回到快节奏的、高楼林立的城市里,修复人与自然的关系,让人们回归自然,回归自我。 “曾老师大部分的植物画延用了西方的绘画系统, 但他也有不少中国古代绘画系统中的水墨画作品,这是他2019年的新作《阳光雨露》。中国传统绘画常讲“诗书画印”四种要素结合来看,这幅画的题记中写道:“十年前于勐腊自然保护区隅见蛇菇和牛肝菌同长于榕下,欣欣向荣,各得其所,至今记忆犹新。此图根据当年速写及照片资料所作。”当看到这些文字,再去体会这幅作品,我会更强烈地体会到创作者对大自然的情感,同时感到这其中也蕴含着他对世界的理解和某种哲学意味的思考。”

花本意不是为人开的,但人能从花那儿得到爱和美的启迪。 我不期盼人人都喜欢这些画,但愿看画的人能关爱这些大自然里的生命。 每一个生命都有自己的位置,犹如一个交响乐队,各自演奏着不同的音符,所有音符合成一曲气势恢宏的生命之歌。 曾孝濂:一生只做一件事来自读库00:0016:55 回忆起在《朗读者》上,董卿问曾孝濂要把这次朗读献给谁,他想到的第一个人就是蔡希陶:“这是我生命中很重要的一个缘分。” 1938年,蔡希陶在昆明倡办云南农林植物研究所,后升格为中科院昆明植物研究所,蔡希陶历任副所长、所长。“当时大学生比较少,昆明植物研究所才40多人,蔡所长说那我们去找一些没有考取的高中生,只要成绩够,我们自己培养。”获益于他的“不拘一格降人才”,曾孝濂从此走上了植物画的道路。 曾孝濂始终把蔡老作为榜样,在他心目中,这是一位慈祥的长者,做人低调、对人坦诚、亲贤爱才;同时又是一位严厉的领导,他要求科技人员到工作实践中去边干边学,年近半百还带领科技人员和工人在西双版纳的葫芦岛上创建了我国第一个热带植物园——中科院云南热带植物研究所。蔡老对事业的执着,也深深影响了年轻的曾孝濂。 他始终感恩于能够来到植物所这样一个“人与自然交融的平台”,尽管164位植物画家后来没有在《中国植物志》上获得署名,曾孝濂也不那么在意。“一个国家没有‘三志’(《动物志》《植物志》《孢子植物志》),说明在经济发展、文化建设、生态文明建设方面都非常弱。”从1959年正式开始编写直到2014年“三志”全部出版,曾孝濂觉得自己比没有等到这一天的同行们幸运多了,能够实实在在参与到国家典籍的制作之中,他视此为莫大的荣耀。 曾孝濂曾经有两次工作调动的机会,也都被他婉言谢绝了。“我们是为植物学服务的,和植物学家们也是非常亲密的朋友,我很喜欢我的单位。能够从事自己喜欢的工作,我也非常满足。”他始终谨记祖父曾鲁光的话:一个人的价值,不要老是想着别人会怎么说,你做你自己的事。于是,这“冷板凳”一坐就是几十年。 《中国植物志》完成后,许多同行已不再画植物画,但曾孝濂始终觉得工作还没有做完,还可以做出更多面向大众的、艺术诉求更高的生物绘画,吸引人们关注自然,弥补人与自然的区隔。 2018年,曾孝濂接到一个邀请——由北京世园局发起拍摄的中国第一部植物类纪录片《影响世界的中国植物》总导演李成才邀请他为纪录片绘制同名画作,并在北京举办的世界园艺博览会展出。 近80岁高龄的曾孝濂决定挑战这一难度相当大的题材。随后半年,除搜集资料外,他足不出户,闭门谢客。最终,他在2.5米长、1.17米宽的画幅上,错落有致地呈现了水稻、大豆、桑、银杏、珙桐等37种中国特有或原产植物,恢弘而生机勃勃,惊艳世人。 在曾孝濂看来,能够第一次把37种中国原生种和特生种植物汇集在一幅大画上,要感谢自己生逢盛世,能够遇到世界园艺博览会这样的盛会和选题。“在80岁的时候完成这幅画,是我一生中一个很大的荣幸。虽然有精力上、时间上、收集资料上的困难,但这是我应该做的事,我就要尽我的力气去做。” 但当熊景明说“我听到不少人认为,这是会进入中国美术史的一张画”,曾孝濂马上说:“绝对不能这么说。”他总觉得自己画得还不够好。“画这样的画国外的同行可能至少需要两年的时间,再给我一点时间,我可以画得更好。” 本以为这幅画差不多可以给绘画生涯画上句号,但画完后他发现“还不行”。一方面自是因为“每天抹两笔”已是习惯,“不抹就是不行,好像今天就过得不好”;另一方面是他觉得自己“画得比年轻时候要好一点,还有可能会有一点点突破,还有很多事要做”。 在为中欧北京凹凸空间的《笔下生息——曾孝濂自然科学画展》写序言时,曾孝濂曾提及明代大儒顾炎武的名言:“有一日未死之身,则有一日未闻之道。”他给自己定了三年再画一百幅画的计划,时常头上戴着30倍的放大镜画到深夜。他想画的东西从不重复,手上有好多题材,每天都想着赶紧要画哪一张……总之,“一息尚存,总不能闲着”。 (文中画作为曾孝濂先生授权发布,未经许可请勿转载使用)